国际MEMS惯性技术现状与未来趋势

发布时间:

2025-08-27

一、当前国际技术格局与核心进展

- 主流技术成熟,性能持续突破:

- 电容式传感主导: 高精度加速度计与陀螺仪普遍采用电容检测原理,通过优化微结构设计(如梳齿、质量块)和ASIC(专用集成电路)性能,不断提升精度和稳定性。

- 性能阶梯清晰:

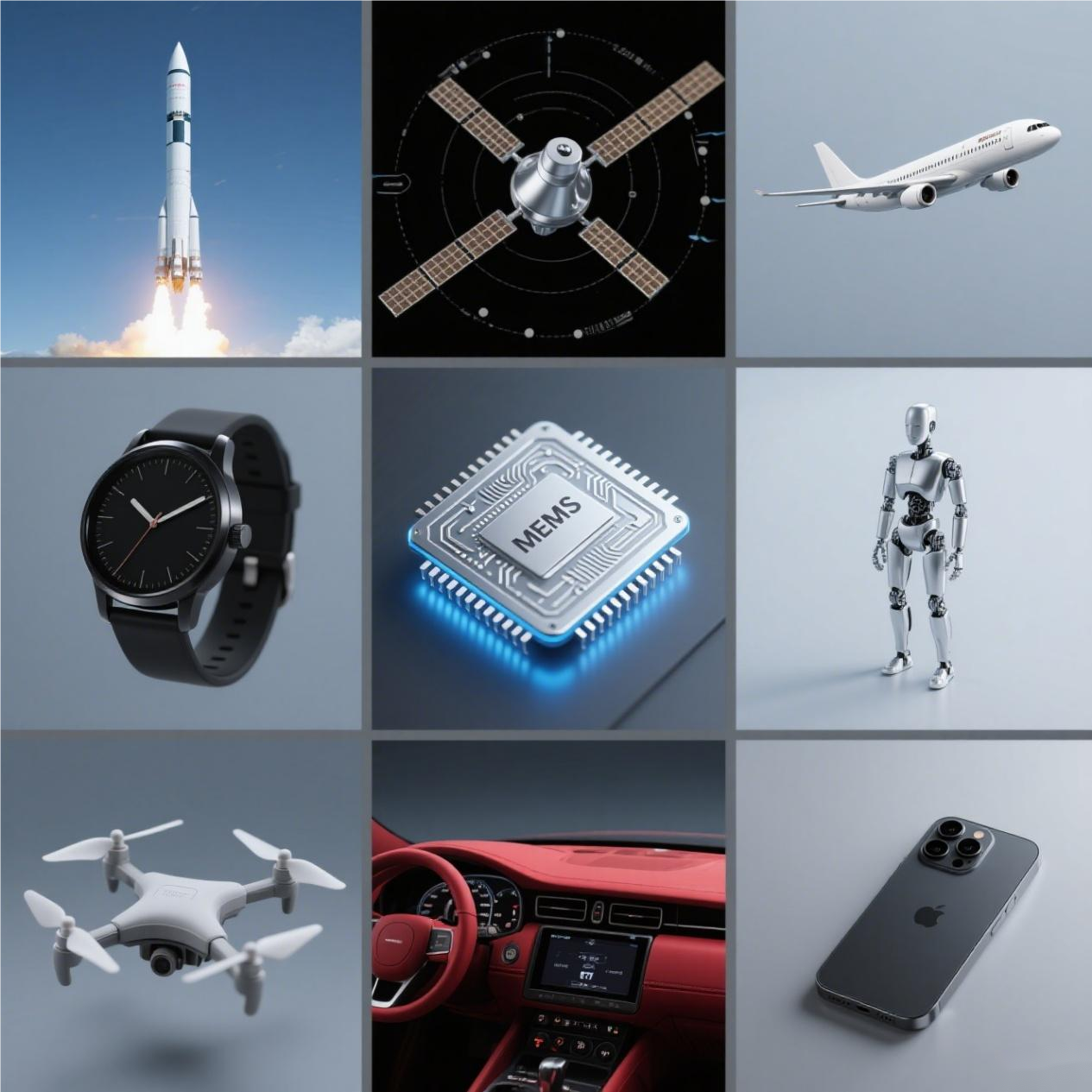

- 消费级 (≤10美元): 智能手机、可穿戴设备、游戏手柄。主要追求成本与功耗优化,零偏稳定性约10-100°/h (陀螺仪), 噪声密度约100-300 µg/√Hz (加速度计)。

- 工业/汽车级 (10-100美元): 工业机器人导航、平台稳定、汽车ESC、ADAS、安全气囊触发。强调鲁棒性(抗冲击振动)、宽温工作范围(-40°C~125°C)和中等精度,零偏稳定性约1-10°/h, 噪声密度约10-100 µg/√Hz。

- 战术级 (100-1000美元): 无人机导航、农业机械导航、短时军用制导。性能接近光纤陀螺低端,零偏稳定性约0.1-1°/h,角度随机游走<0.1°/√h,噪声密度<10 µg/√Hz。

- 导航级 (>1000美元): 高要求军用平台、测绘、地下定位。代表MEMS性能顶峰,零偏稳定性<0.1°/h,角度随机游走<0.01°/√h。需复杂温补、算法和封装技术(如真空封装)。

- 消费级 (≤10美元): 智能手机、可穿戴设备、游戏手柄。主要追求成本与功耗优化,零偏稳定性约10-100°/h (陀螺仪), 噪声密度约100-300 µg/√Hz (加速度计)。

- 电容式传感主导: 高精度加速度计与陀螺仪普遍采用电容检测原理,通过优化微结构设计(如梳齿、质量块)和ASIC(专用集成电路)性能,不断提升精度和稳定性。

- 新兴技术崭露头角:

- 压电式MEMS陀螺仪: 利用压电材料(如氮化铝)直接感知科氏力引起的应变。优势在于结构简单、抗冲击、潜在低噪声,是提升性能和降低成本的重要方向。

- 谐振式MEMS陀螺仪: 通过检测谐振频率裂解感知角速度。理论噪声极限低,在高精度领域潜力巨大。

- 基于原子/光学的MEMS惯性传感: 将冷原子干涉仪或光学谐振腔微型化。虽处实验室阶段,但有望实现颠覆性的精度提升(导航级甚至更高)。

- 压电式MEMS陀螺仪: 利用压电材料(如氮化铝)直接感知科氏力引起的应变。优势在于结构简单、抗冲击、潜在低噪声,是提升性能和降低成本的重要方向。

- 集成化与“芯片实验室”趋势:

- 6轴/9轴IMU成为标配: 单封装内集成3轴陀螺仪+3轴加速度计(+3轴磁力计),提供完整运动感知。

- 传感器融合SoC: 集成IMU与强大的MCU/DSP,直接在芯片上运行复杂的传感器融合算法(如卡尔曼滤波),输出稳定可靠的姿态、航向信息。

- 系统级封装: 将MEMS芯片、ASIC、其他传感器(压力、温湿度)甚至无源元件集成于单一封装,实现更小体积、更高性能和更低系统成本。

- 6轴/9轴IMU成为标配: 单封装内集成3轴陀螺仪+3轴加速度计(+3轴磁力计),提供完整运动感知。

- 材料与工艺创新:

- 新型压电材料: 氮化铝薄膜因CMOS兼容性好、压电性能优异,成为研发热点。

- 先进封装技术: 晶圆级封装、气密封装(维持真空/低压环境以降低阻尼)、TSV硅通孔技术对提升性能、减小尺寸至关重要。

- 3D集成技术: 实现MEMS结构与ASIC的垂直堆叠,优化信号传输路径,减小体积和噪声

- 新型压电材料: 氮化铝薄膜因CMOS兼容性好、压电性能优异,成为研发热点。

二、核心挑战与亟待突破的瓶颈

- 精度极限的挑战:

- 固有噪声: 布朗运动、热机械噪声仍是限制高精度MEMS传感器的物理天花板。

- 温度漂移: 温度变化导致材料特性(杨氏模量、热膨胀系数)变化,是影响零偏稳定性的最大因素之一,补偿算法复杂度高。

- 长期稳定性/重复性: 随时间或环境循环产生的性能变化,对导航级应用尤为关键。

- 非线性与振动敏感性: 在强振动或冲击环境下,性能可能显著下降。

- 固有噪声: 布朗运动、热机械噪声仍是限制高精度MEMS传感器的物理天花板。

- 成本与制造:

- 高性能意味着高成本: 导航级MEMS依赖特殊材料、复杂工艺(如真空封装)、严格筛选和校准,成本高昂。

- 制造一致性: 在维持高性能的同时,实现大批量生产的高良率和高一致性仍是挑战

- 高性能意味着高成本: 导航级MEMS依赖特殊材料、复杂工艺(如真空封装)、严格筛选和校准,成本高昂。

三、未来发展趋势:融合、智能与颠覆

- 多源深度融合:

- GNSS/INS紧耦合: 深度融合全球卫星导航系统与惯性导航数据,在卫星信号受遮挡时(城市峡谷、隧道)提供连续可靠的位置信息。

- 视觉/激光雷达/INS融合: 为自动驾驶、机器人提供更鲁棒、更高精度的定位和地图构建能力。

- 地图匹配辅助: 利用高精度地图信息修正惯性导航累积误差。

- 协同定位: 多设备间共享感知信息,提升整体定位精度和可靠性。

- GNSS/INS紧耦合: 深度融合全球卫星导航系统与惯性导航数据,在卫星信号受遮挡时(城市峡谷、隧道)提供连续可靠的位置信息。

- 人工智能赋能:

- 智能误差建模与补偿: 利用机器学习(特别是深度学习)更精准地建模复杂的非线性误差(温度漂移、振动噪声),实现实时动态补偿。

- 智能传感器融合: AI算法自适应优化融合策略,适应复杂多变的环境。

- 预测性维护: 分析传感器数据流,预测设备故障或性能退化。

- 智能误差建模与补偿: 利用机器学习(特别是深度学习)更精准地建模复杂的非线性误差(温度漂移、振动噪声),实现实时动态补偿。

目前我司IMU均已使用深度学习技术,实现快速大规模化补偿标定,且已经实现GNSS/INS深度融合,并逐步开始视觉和地图匹配融合。

- 性能持续攀登:

- 新材料与结构: 探索更低噪声、更稳定材料及创新的谐振器、波导结构。

- 新原理器件实用化: 推动高性能压电陀螺、谐振陀螺、原子/光学MEMS传感器走向商业化。

- 封装技术革新: 开发更高真空度、更小尺寸、更低成本的高性能封装方案。

- 新材料与结构: 探索更低噪声、更稳定材料及创新的谐振器、波导结构。

- 新兴应用驱动:

- 自动驾驶: 高精度、高可靠性、车规级IMU是L4/L5自动驾驶定位系统的核心冗余传感器。

- 无人机与机器人: 小型化、低成本、高性能MEMS INS是自主导航的关键。

- 室内定位与导航: 在GPS失效的室内环境(商场、机场、矿井)提供连续定位。

- 可穿戴与健康监测: 更精准的运动捕捉、步态分析、跌倒检测。

- 工业4.0: 设备状态监测、精准运动控制、AGV导航。

- 元宇宙/AR/VR: 提供低延迟、高精度的头部和手部运动追踪。

- 精准农业: 农机自动驾驶与作业控制。

- 自动驾驶: 高精度、高可靠性、车规级IMU是L4/L5自动驾驶定位系统的核心冗余传感器。

四、总结

国际MEMS惯性技术正处于一个性能持续精进、应用边界不断拓展的活跃发展期。主流电容式技术不断突破性能上限,压电、谐振等新技术路径加速成熟;集成化、智能化(AI融合)成为提升系统性能与易用性的核心手段;多传感器深度融合是应对复杂环境、实现高可靠导航定位的必然趋势。

尽管在突破物理噪声极限、解决长期漂移和进一步降低成本方面仍面临挑战,MEMS惯性技术凭借其固有的优势和在自动驾驶、自主机器人、工业物联网、消费电子、国防等关键领域的巨大需求,未来十年仍将保持强劲的发展势头。随着新材料、新原理、AI算法和先进封装的持续突破,MEMS惯性传感器有望在精度、尺寸、功耗和成本上实现新的飞跃,为智能化世界提供不可或缺的“运动感知”基石。

未来已来: 当一枚硬币大小的芯片能感知自身在空间中的每一丝微妙变化,人类对物理世界的掌控力,便又悄然向前迈进了一步。

标签: